初めての方へ~受診の流れ~

1ご予約・お問い合わせ

当クリニックでは、初診の方のみお電話・インターネットでご予約を受け付けています。

ただし、当院の予約は受付時間ですので、診療開始時間をお約束するものではないことを、ご了承くださいませ。

お電話でのご予約

03-6803-1013

月〜土 9:00-12:30 / 14:00-17:00

2受付

受付にて健康保険証の提出と、問診表の記入をお願いします。また紹介状をお持ちの方はお申し出ください。

- 保険証・受給者証(お忘れの場合は自費でお支払いいただきます)

- お薬手帳(普段から使用しているお薬や、目薬がある方)

- 眼鏡(お手持ちの眼鏡の度数が合ってるのか検査してほしい方)

- 老眼鏡(問診表を記入していただくので、お手元が見えづらい方)

- 人間ドック・健康診断の結果(目の項目で指摘があった方)

3検査

簡単な問診が終わりましたら、まずは、症状や体調から必要な検査を行います。

国家資格である「視能訓練士」が常駐しておりますので、豊富な知識でお子さまからご年配の方まで安心して検査を受けていただけます。

再診の方も必要な場合は、検査を行います。

4診察・処置

検査などが終わりましたら、診察へご案内いたします。医師がお話をお伺いしながら診察後、必要な処置や追加検査を行います。検査結果と診断・治療内容についてご説明いたします。

診療案内

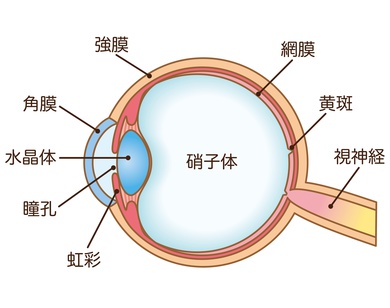

- 眼科一般(視力・眼圧・眼底検査)

- コンタクトレンズ処方・販売、眼鏡処方

- 白内障

- 後発白内障

- 緑内障

- 外来手術(眼瞼下垂・睫毛内反症(さかさまつげ)・霰粒腫・ものもらい等)

- レーザー治療(眼底出血・緑内障・網膜剥離)

- ドライアイ、眼精疲労、VDT症候群

- 屈折矯正手術相談(レーザー近視・乱視手術:LASIK)

- 網膜・硝子体(日帰り網膜・硝子体手術)

- 屈折異常(遠視、近視、乱視)、老視(老眼)

- 花粉症

- 結膜炎、結膜下出血

- 角膜の障害(角膜潰瘍・角膜びらん・角膜炎)

- 網膜・黄斑疾患(加齢黄斑変性症、糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、網膜剥離など)

- 眼瞼炎

- ぶどう膜炎

このような症状でお悩みの方へ

- 眼が赤い・充血している

- 目が乾く

- 視力の低下、物が見えにくい

- まぶしく感じる

- ものが二重に見える

- ものもらい・まぶたのできもの

- 目ヤニ

- 目のかゆみ

- 物が歪んで見える

- ゴミのような黒い点が見える

- 視野が欠ける

- まぶたがけいれんする

上記のような症状がある方は、なるべく早く当院を受診するようにしてください。

当院の手術療法の特徴

手術実績が豊富

当グループ医院では、日本眼科学会専門医による白内障手術、網膜硝子体手術を日帰りで実施しております。

白内障手術は年間800件以上、累計14,000件以上

硝子体手術は年間100件以上

その他外眼手術も多数実績がございます。

また、白内障の多焦点眼内レンズの手術では、厚生労働省より先進医療の認定を受けておりますので、対象となる多焦点眼内レンズの手術を行う際には、診察・検査・薬剤にかかる費用は健康保険が適用となります。また、民間の健康保険で先進医療特約に加入されている患者様は手術費用が保険会社より給付されます場合もありますので、患者様の負担軽減にもつながっております。

白内障・硝子体手術のご相談は当院にお任せください。

手術実施が最短2週間以内で調整可能

当グループ医院では、お仕事の都合・免許の更新など急ぎで手術を検討されたい方の手術実施予定を最短で2週間以内でお受けしております。

通常、検査日程や手術のスケジュール等で1ヶ月~1ヶ月半くらい手術までに期間がかかるといわれることが多いそうですが、検査スケジュール・手術枠の調整ができるような診療体制で梅島にある本院と連携を取り、早期手術が実施できるようにしております。なるべく早く手術を検討されている方は、当院までご相談ください。

また、硝子体注射に関しても、大学病院等では待ち時間が多いとよくお聞きしますが、当院では硝子体注射を実施する時間枠を儲けておりますので、短期間に治療を受けていただき待ち時間の少ない硝子体注射を実施しております。

最新手術機器と感染症対策

当グループ医院では、手術を安全に受けていただくために最新機器を導入しております。

低侵襲(極小の傷口)で実施できる手術機器、機器の滅菌、手術室の感染症対策にしっかりと取り組んでおります。